Award

受賞タイトル

Concept

周辺環境が変化しても都市生活に風、光、緑を取り込むライトコート

都市型住宅でも風・光といった自然の産物を体感しながら、豊かな住空間を堪能してもらえる事

都市部では日々、環境が、街並みが、変貌を遂げる。

建物のスクラップアンドビルトのサイクルが極端に早く、ただ現状の周辺環境に合わせた住宅を作っても数年後には当時の計画通りの住空間としての機能が果たせない場合が散見される。

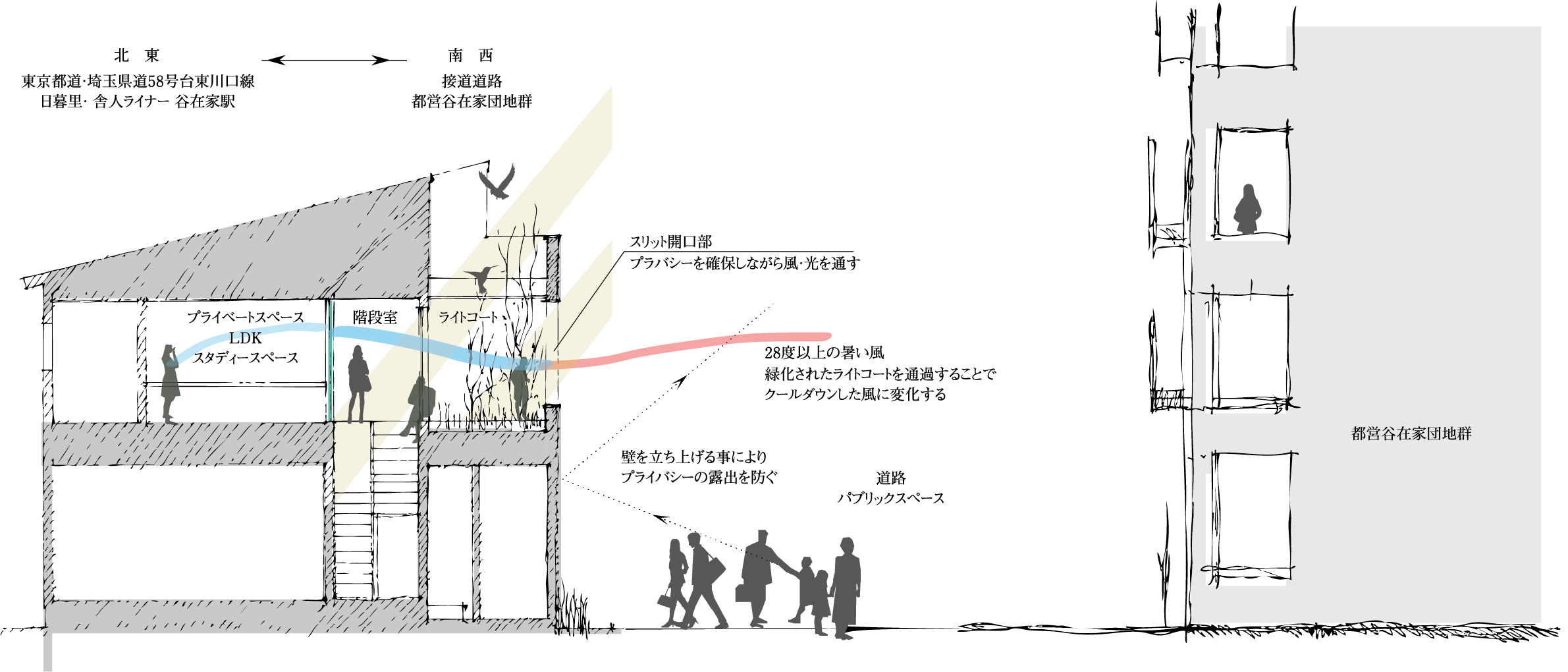

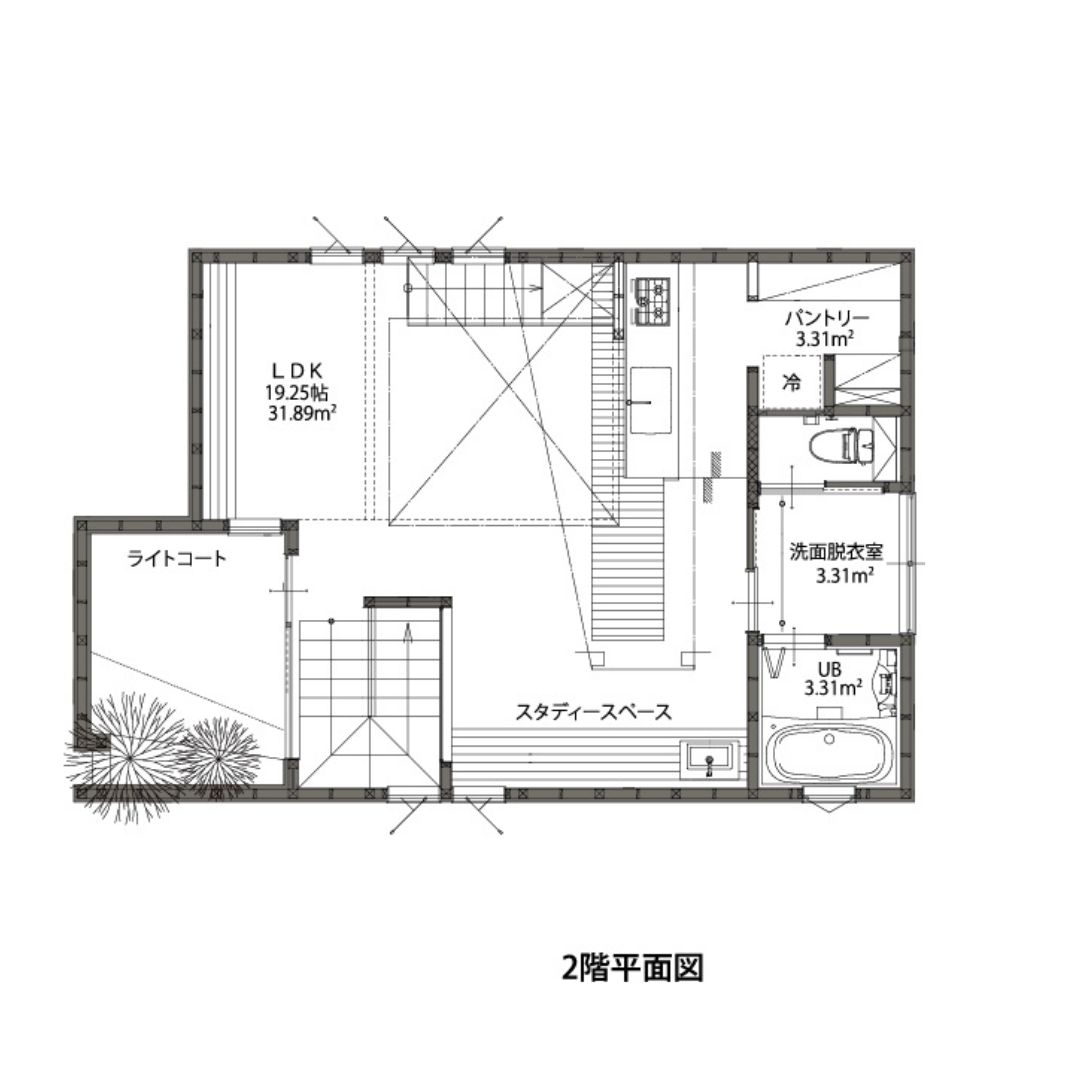

狭小住宅ではグランドレベルに広さのある外部空間をとる計画が難しいが、ライトコートの様な外の様な、また内部空間の様な空間にプライオリティーを設置。室内の広さより優先することで採光・採風だけではなく都市にある騒音・防犯等の多角的な問題を解決し、室内ではゆとりある自然と共存する空間が常に存在する。

審査員評価

都市部にありながら良好な住環境を確保するデザインを追求すると、しばしば閉鎖的で無愛想な様子となる。

この住宅はそうした内向きの良さと外観とのさり気ないバランスを気遣うデザインが成功した事例だろう。

Gallery

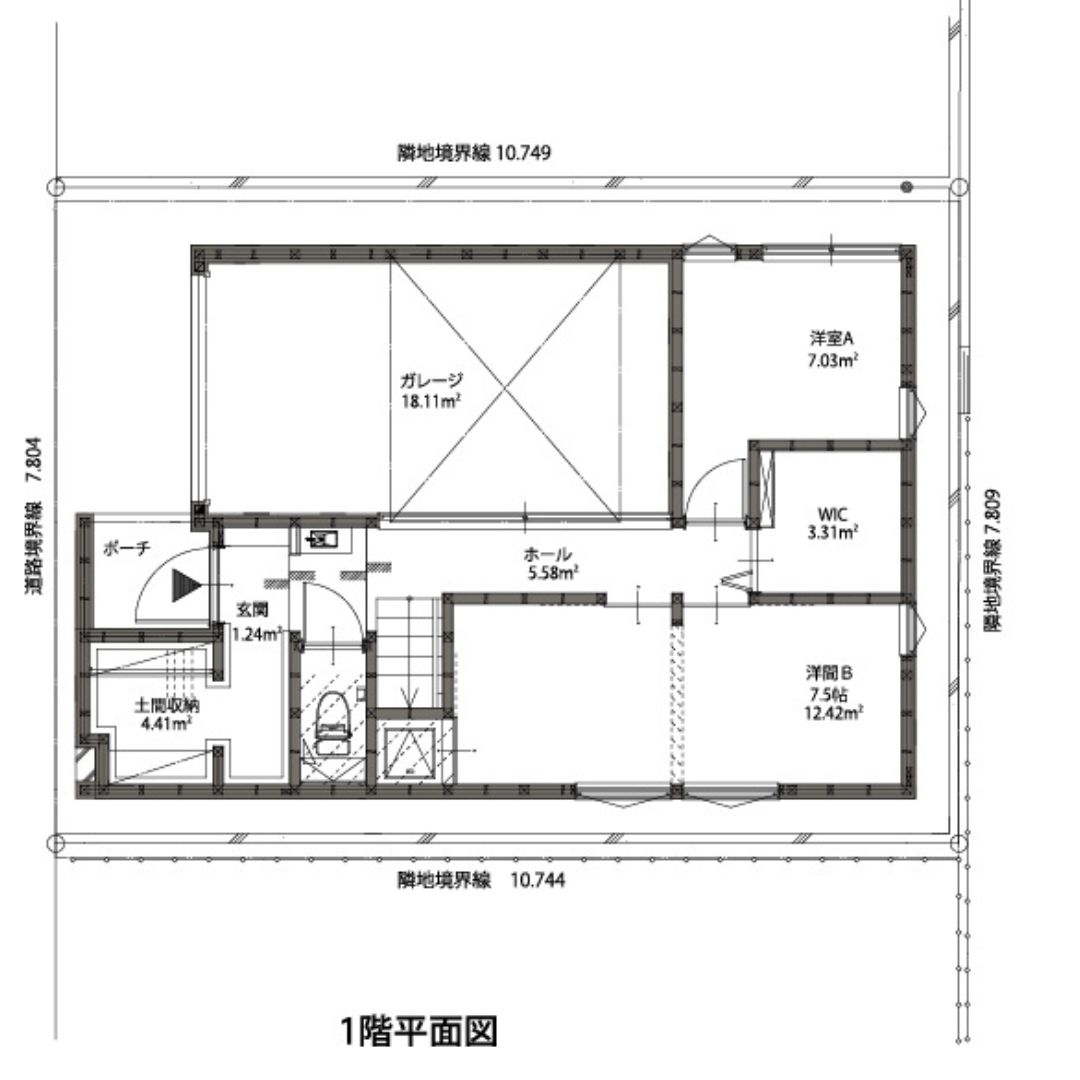

都市に位置する東京都足立区谷在家の近隣商業地域内の狭小住宅地に建つ都市型2階建て住宅である。接道する南西側には都営谷在家団地が密集している為、道路の接する面に大きな開口部を設ける事が困難である。建物の風景や建物の移り変わりが激しい周辺環境であり、また、近くには幹線道路(東京都道・埼玉県道58号台東川口線)や駅(日暮里・ 舎人ライナー 谷在家駅)があり、騒音対策も必要であった。

東京の住宅事情では地価価格が圧倒的に高価であり、一般的なローンで土地・建物を購入しなければならない所得者は狭小地を選ばざるを得ないのが現状である。 つまり、一般的で普及率や汎用性高い材料や建材をあえて選定し、コスト・施工性を意識しながら空間構成によって住空間の豊かさを訴求しなければならない。 市場に根強くある○LDKという固定概念から、細切れにした部屋を詰め込んだだけで環境的にも空間的にも家としての無味無臭である住宅がいまだ多く存在している。 ストック社会を目指すべく、普遍的な魅力をもつ家とする事、長期にわたり良好な状態で使用する住宅が重要(長期優良住宅の採択)ということから考えた。またその容姿が良質な街並みへと寄与していきた。

都市部では日々、環境が、街並みが、変貌を遂げる。建物のスクラップアンドビルトのサイクルが極端に早く、ただ現状の周辺環境に合わせた住宅を作っても数年後には当時の計画通りの住空間としての機能が果たせない場合が散見される。狭小住宅ではグランドレベルに広さのある外部空間をとる計画が難しいが、ライトコートの様な外の様な、また内部空間の様な空間にプライオリティーを設置。室内の広さより優先することで採光・採風だけではなく都市にある騒音・防犯等の多角的な問題を解決し、室内ではゆとりある自然と共存する空間が常に存在する。

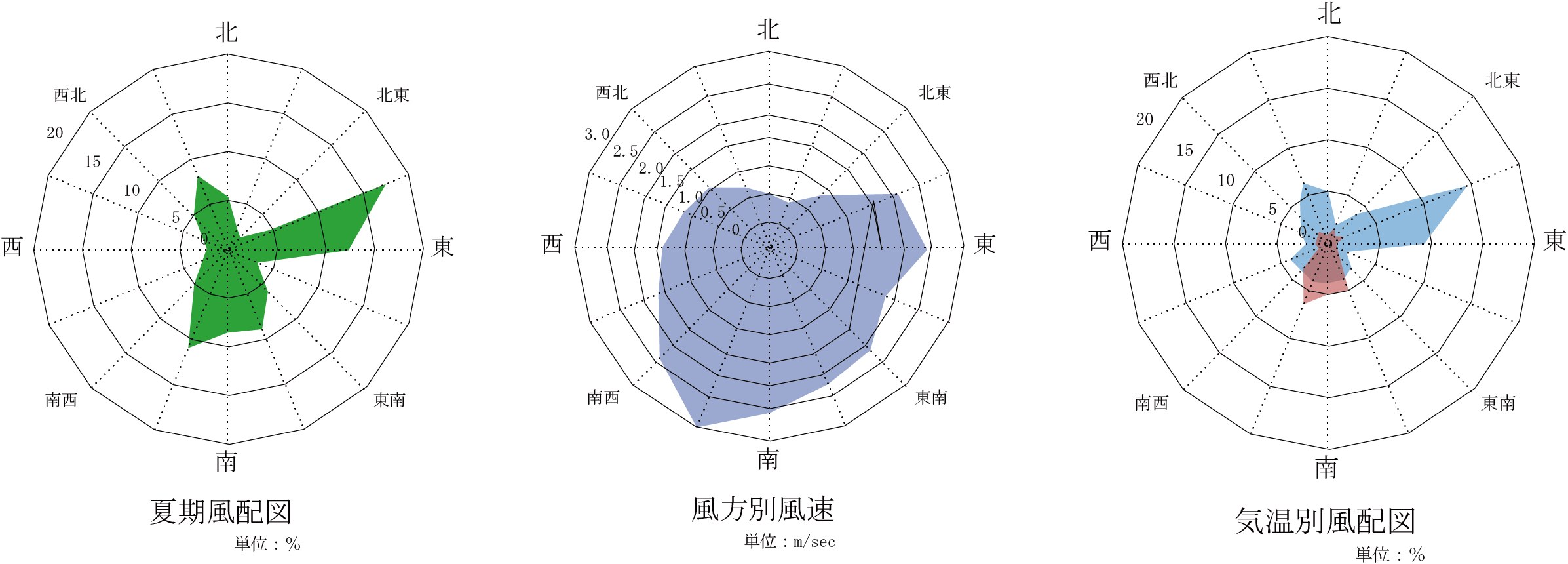

オリジナル通風設計はアメダス気象データや気象庁による市町で観測している気象データ(2000~2004年)を入手し気象の特性や通風の分析、開口部 植栽配置を検討する。通風量の目安となる1時間あたり20回以上の換気量を確保し、自然の恵みである自然風を利用し、極力、エアコン等の機械に頼らなくても快適な住環境を構築していく。

足立区谷在家付近は、東北東と南側からの風が卓越しており、南側の風の半分が28度を超えてる。東北東の風はほぼ28度以下である。南側の開口部を制限しかつ植栽を設置し、南側からの吹き抜ける風の気化熱を奪うことで、低温化された空気を室内へと誘い、建物内部空間の空気を循環させる。風速は南よりからの風が強く3.0m/sec程あり、東より風は2.0~2.5m/sec程度である

南側に植栽を設置し、28度以上の温かい外気を下げるまた南西にある建物の視界を遮ぎる役目を持たせる。内部空間からは南東側にある団地の風景は見えない。 プランターボックスにて汎用性を高め設置することによりメンテナンスの向上も図っている。

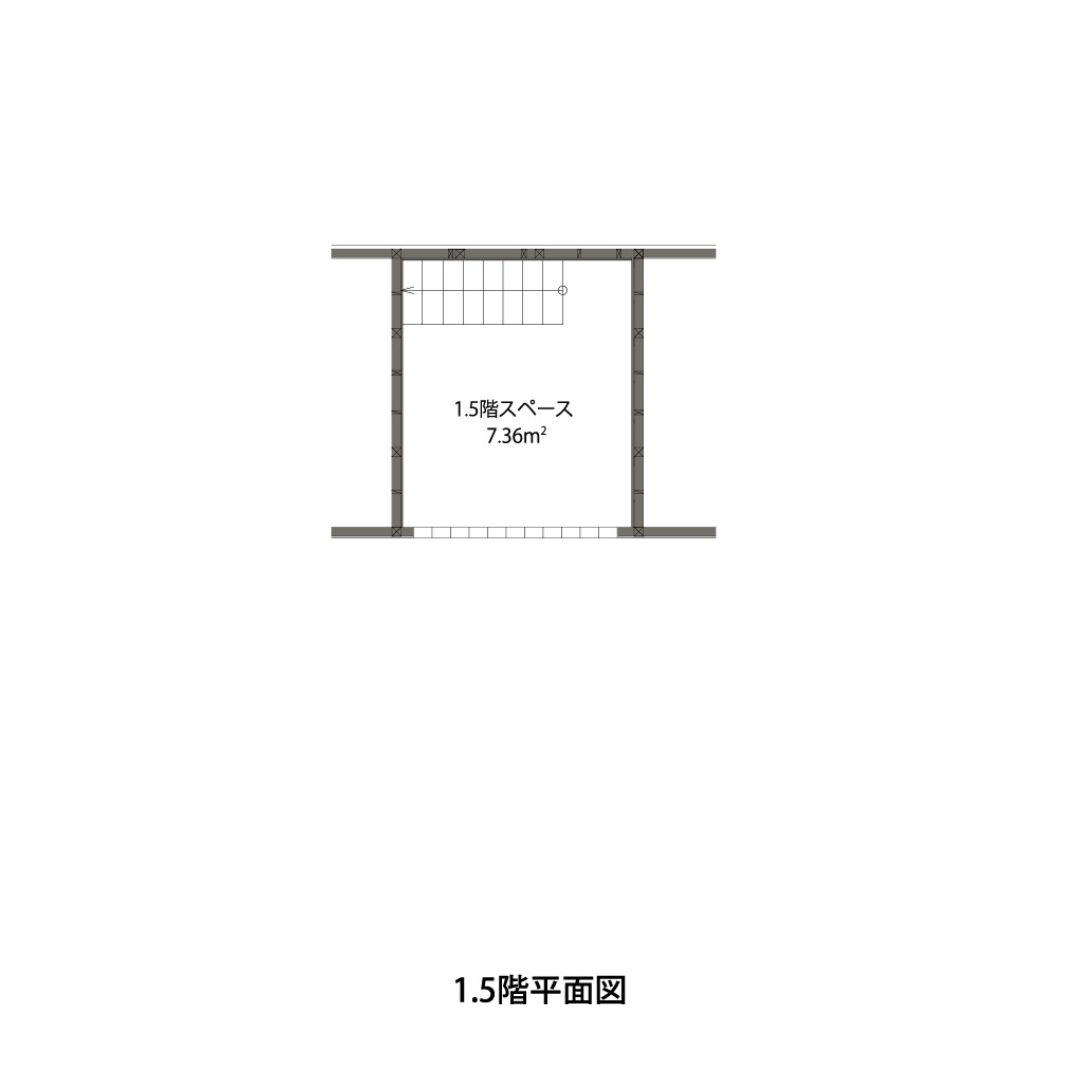

Floor plan

Designer

アメリカで培ったものは、文化の狭間から見えた家に対する価値観。

家という一番身近な環境が、どれほど人に影響を及ぼすかを考える。

「家は人を育てる器」だということ。

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Pinterest

Pinterest

YouTube

YouTube