日本の住宅は、海外の住宅とは違い、木造住宅として発展してきました。海外のように、良質で大量の石材が取れるということがなかったことも、住宅に与えた影響のひとつです。そのため、近年までは、ほとんどの住宅が木造であったことは、現在でも大きな影響を与えています。木造軸組工法と呼ばれることもありますが、畳を中心にして作られてきました。生活スタイルにもあっており、和室という存在が欠かすことができなかったことは確かです。

近代化してきたことによって、和風住宅という言葉が生まれてきたのも、時代の変化とともに木造軸組工法から、コンクリート造りやプレハブ工法、ツーバイフォー工法といったことが取り入れられるようになったことが大きいでしょう。この背景のひとつとして、第二次世界大戦で、大量の住宅が失われたことによって、急速に住宅整備を進めていくこととなり、その後も住宅需要の増加が続いたことがあります。安価で安定した住宅を提供していくということと、木造軸組工法があっていなかったということも重要です。これが、洋風住宅の浸透を加速させ、和室のない住宅も増えていきました。日本建築ではなく、和風住宅ということがおこなわれていったのも、こうした背景があったことを外すことはできないでしょう。

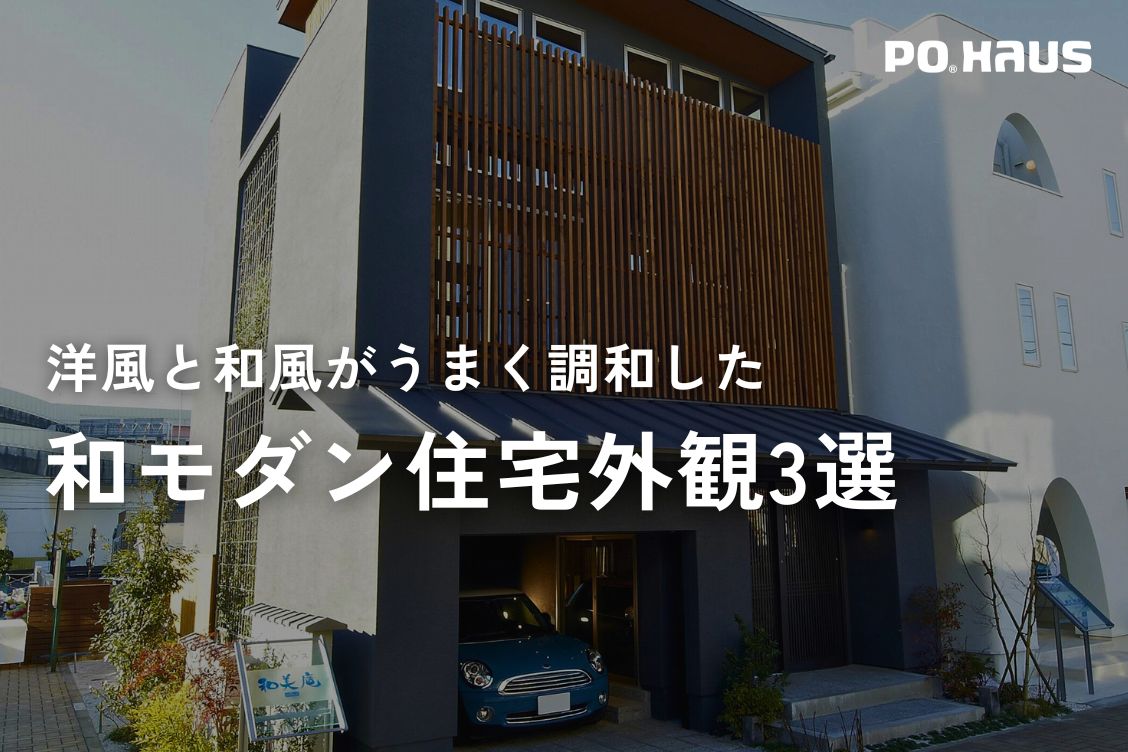

和風住宅とは、正確に定義があるわけではありません。どこかに明確な線引きが存在し、洋風と分けているわけではないため、定義があいまいであるともいえるでしょう。ですが、和風という言葉がついているとおり、感覚的に寄せているものはその定義に入ってくるといえます。玄関や屋根、和室を作るといったことがあげられますが、もう一歩進めて考えてみることも必要です。

和風住宅の定義は存在するのか

目次

日本の環境の中で変化していった住宅

定義はあいまい

和風住宅とは何かということになれば、伝統的な和のデザインや要素といった部分を取り入れているということになるでしょう。定義としてもあいまいですが、新しいかたちであることは間違いありません。日本人の心の部分で求めているということもありますが、洋式だけで固めていくのではなく、どこかに懐かしさも感じる部分が欲しいということにもいえます。

いくつかのポイントをあげるのであれば、設計の段階から玄関を引き戸にしたり日本瓦を使っているというのが、外観的にも和風ということになっていくでしょう。和室を作り、畳を使うというのも、どこかで感じさせてくれる部分です。ツーバイフォー住宅のように、完全に壁構造ということを前面に出すのではなく、木造住宅らしさを作り出すというのも、和風を感じさせます。外壁も漆喰などを使っていくだけで、感じ方も変化させることができるでしょう。

定義ということを考えるのであれば、洋風とは何かということも考えていかなければいけません。対極にあるからこそ、定義もはっきりさせることができるからです。

洋風ではないと感じること

洋風住宅を感じる要素としては、玄関がドアであるということがあげられるでしょう。和風住宅でもドアは使いますが、引き戸ではないだけでも、大きな違いとして感じることになります。屋根を見てみると、日本の瓦ではなく、地中海風の鮮やかなものや、スレートになっていれば、外観からの違和感を覚え、洋風であると感じることでしょう。内部を見渡した時に、軽量鉄骨造りやツーバイフォー住宅のような間取りは、自然と洋風な作りになります。日本の建築は柱から構造を作っていきますが、ツーバイフォー住宅では壁構造で強度を保つからです。

最近増えた傾向としては、外壁がガルバリウム鋼板であるということもあげられるでしょう。おしゃれな作りとしてレンガを使う場合もあります。これも日本の木造軸組工法には見られない壁構造であり、構造強度を壁に求めているため、違和感を覚える部分です。縁側の存在も重要で、洋風には存在しません。ちょっとしたことが重なっていくと、洋風な感じが増えていくことになりますが、逆に減らしていくことができれば、和風住宅に近づいていくといえるでしょう。つまり、感覚的な部分が強く、日本的に感じることができるのであれば、それは和風住宅であるということになります。外観の仕上げひとつでも印象を変えることができるのですから、定義があいまいでなにも決められていないということも理解できるでしょう。

和風住宅ということでは、風土にあった知恵を生かしてきたことは間違いありません。工夫も凝らしてはきましたが、知恵を活かして多くの進化も遂げてきたといえます。生活だけではなく、文化的にも根付いてきたからこそ、和風住宅というかたちを求めていることも確かです。その気持ちを実現することを考えても、理解している建築業者で設計していくことが重要になってくるでしょう。一瞬の判断だけではなく、長い目で見て考えれば、どこか落ち着いた雰囲気を持つということは、メリットにもつながっていくからです。

都心の和風住宅で吹き抜けが人気な理由とは?

吹き抜けを取り入れた注文住宅は、とくに都心において根強いニーズがあります。空間を広く見せることのできる構造は非常に開放感があり、同じ家でも見た目や暮らしやすさなどの面で大きな違いがあります。

この構造を取り入れる大きなメリットは、何よりも空間を広く使えることです。一般的な住宅よりもはるかに天井が高いわけですから、長く暮らしていくうえで様々な利便性がありますし、人によっては精神的にもリラックスした気分で毎日を送ることができます。また、天井を高くすることで空間のつながりがよくなり、1階から3階までひとつのフロアから見通せるなど、家族の連帯感が強まることも考えられる設計になっています。窓の位置が必然的に高くなるため、太陽の光がフロアの隅々まで届きやすくなります。また、空気を遮るものがないので自然と風の通り道が確保され、通気性がよくなるのもうれしいメリットです。

反面、デメリットもあります。すべての階が垂直方向にひとつづきになるスタイルのため防音性が低く、1階から出る音やにおいがすべてのフロアにダイレクトに伝わりやすいということがあります。また、物理的な空間が広くなる分冷暖房効率が悪く「夏は暑く、冬は寒い」ということになりかねません。天井が高くなるということはその分窓や照明の位置も高くなるということで、定期的な掃除や電球の交換などが煩雑になる場合があります。

どんな建築スタイルにもメリットとデメリットがあります。まずは「どのような家に住みたいか」ということを事前に細かくシミュレーションし、ライフスタイルにあった住宅をデザインしましょう。

後悔しない和風住宅!デメリットを解消する方法

一般の住宅で吹き抜けを取り入れるにあたってはいくつかのデメリットがあります。悪い面ばかりを挙げていくと他の建築スタイルに変更したくなるかもしれませんが、発想を転換すれば、デメリットさえうまく克服できれば何の不自由もなく快適に暮らせるということになります。

「空調効率が悪い」「防音性が低い」「メンテナンスが大変」こういったところがデメリットとして挙げられてきました。確かにそのままでは暮らしていくうえで不都合な点になりますが、ちょっとした工夫とアイディアによってデメリットを解消することができます。

まず、空調効率の悪さについては、性能の良いエアコンを取り付けることで解消へ繋がることが期待できます。エアコンとあわせて天井にシーリングファンを取り付け、新鮮な空気をつねに循環させるようにするとより冷暖房効率が高まります。また、扇風機を使用したり、カーテンを工夫する、床暖房にするなど、毎月の電気代は多少高くなるかもしれませんが、それは開放感あふれる家に住むうえで必要なコストだと思って割り切ることも必要かも知れません。

防音性やプライバシーの問題はとくに人数の多い家族では気になるポイントですが、各部屋ごとに音やにおいを遮断する工夫を施すことで、少なくとも四六時中音が気になって眠れない、ということにはならないのではないでしょうか。窓や照明のメンテナンスについては定期的に専門業者に依頼するか、LED照明に切り替えて交換頻度そのものを少なくするなどの対策をとっている家庭が多いようです。

吹き抜けは洋風、それとも和風?和風住宅の気になる疑問

いつの時代でも、オリジナリティあふれる住まいを手に入れることは誰もがもつ憧れです。自分だけの住宅を購入する場合にまず悩むのはやはり、住まいのスタイルを和風と洋風のどちらにするか、ということではないでしょうか。和風には和風、洋風には洋風のそれぞれのメリットがあり、好みや暮らしのリズムにあったほうを選ぶ必要があります。

フローリングが敷き詰められた洋風の住まいは開放感を感じる人もいますし、壁紙に暖色系の色彩を取り入れれば部屋全体が明るい雰囲気になります。一方、和風建築の良さは、昔から取り入れられてきたその土地や気候によって変わる使い方ができる点です。人によってはゆったりくつろげる空間であることです。

洋風と和風は本来共存すべきスタイルであり、どちらかが一方的にすぐれているということはありません。ここ数年は洋風フロアの中に畳敷きの空間を取り入れるなどのワンポイントアイディアも人気のようです。実績のあるハウスメーカー等でどちらのスタイルにも幅広く対応しているところもあるので、住まいを購入する前に必ず相談しましょう。

人はなぜ家を建てるのか。これは、住宅デザインに携わるあらゆる立場の人たちが抱える問いかけではないでしょうか。人類がはじめて住まいをもったのは縄文時代だと言われています。もちろん、当時の住まいは住宅とさえよべないほどのシンプルな造りで、毎日の暮らしに必要な最低限の役割しか備えていませんでしたが、他人が決して踏み込めない自分たちだけの空間は縄文時代の人々にとっても心の安寧をもたらし。安らぎの場になっていたようです。

時代がどんなに変わっても、家というものに求められる役割は同じです。外部と内部という区別をつくり、心の安らぎを確保する。それが住まいが果たすべき最も重要な役割なのです。

内装が和テイストの家の暮らし

今も昔も夢のマイホームという言葉があるように、家を持つということは、そこで暮らす人にとってとても大切なものです。決して安い買い物ではないだけに、自分で購入したのならばなおさらで、理想的な空間で暮らしたいと願うことでしょう。

運よく親や親せきなどから家を譲り受けることがあり、それが歴史ある住居の場合は、先代の思い出を大切に受け継ぎたいと考えると同時に、職人がいないので現代ではつくりだせないこともあります。そのような建物を受け継いだ時、良さを活かして、使い続けたいと思う人も多いでしょう。日本の風土気候に合った和式住宅は、長年の知恵が反映された住宅となっています。そのようなメリットの部分をうまくいかして、内装に和テイストを残したままリノベーションをするということもできます。

家が新築の場合は、一部分に取り入れるだけでも全体のデザインが変わってきます。高齢者がいる家庭で、長年住み慣れた和の内装を好む場合は、和テイストを検討するとよいでしょう。

そのような場合でも、すべてを和風にするのではなく、一部分に畳敷きの和室を設けたり収納扉を障子の引き戸にしたりするだけでも慣れ親しんだ和の住宅と同じ快適な暮らしができます。内装は、住む人達でいろいろとコンセプトの意見を出し合いながら煮詰めていくと、より快適な住宅になります。

和テイストの内装を取り入れて、機能的な家に

和テイストが使われた住宅は、どこか落ち着き、懐かしさを感じる人が多いのも事実です。最近では、レトロモダンなどと言われ人気を博しています。古いものには、昔の人の知恵が生きており、機能的なものが多くあります。夏に重きを置く和式の建物において、窓枠一つに障子紙を使うだけで、カーテンとは違う陽光を楽しむことができます。布とは違う、障子紙特有の透け感は、和空間ならではです。

日本の伝統的な建築様式には機能的な面を多く発見できます。例えば土蔵造りは、耐水・耐火の面で優れていることが知られていますが、そのほかに調湿ができるというメリットがあります。梅雨や、湿気が多い日本の夏でも、土蔵造りの住宅は、涼しく快適に過ごすことができます。

家の間取りに関しても和風のつくりにはメリットが多くあります。例えば、狭い土地でも家の一部に土間を用いることで、広く見せることができます。土間なら、まるで庭の延長のような内装ですし、この部分に家庭菜園でとれた野菜などを土付きのまま置いておくなどもできます。小さな子供がいる場合ですと、子供の砂遊びの道具、ベビーカーなどはそのまま無造作に土間に置いておくこともでき、とても便利な空間となります。外でもあり、中でもあるという土間特有の空間は、中と外を区切らないことによって、開放感をあたえてくれます。建物を建てるスペースが小さめでも、この方法で、広い住居を構えることができます。これも国土が狭い日本ならではの知恵でもあるでしょう。

外観は洋の家、内装は和テイストに

外観と内装のギャップを楽しんでみるというのも、時として遊び心がありおすすめですし、古い和式住居を改築するのもおすすめです。和風な縁側ではなく、ウッドテラスを採用したり、外観は洋風な外壁を用いてみましょう。内装は、天井が高く梁がむき出しとなった古民家の場合は、それをそのまま活かすのも手です。

特に、ホームパーティーが好きな人などには、仕切りのない和の内装はぴったりです。畳の部屋は、布団を用意すると、ベッドより場所をとらずに、一時的な客室にも早変わりできます。ドアなども開き戸にせず、スライド開閉の引き戸にすることで、必要以上に場所はとりません。スライド式のドアをすべてあけることによって、つながった広い空間を生み出すこともできます。これも和テイストのメリットです。

古い建物をリノベーションするとき、和の内装部分はそのまま残し、外壁だけを洋風に変えるなどするのもおすすめです。和の外観は、維持費がかかることがあるからです。

たとえば、藁ぶき屋根などは、専門の職人を探すのが大変なため、メンテナンスも大変です。しかしスレート材など現代的な屋根に吹き替えることにより、メンテナンスもぐんと楽になります。古い田舎の建物などを譲り受けたり、レンタルしてカフェを開いたり、ゲストルームを運営しようと考えている人は、もともとある梁を利用し、間接照明をつり下げてみるのもよいでしょう。

屋根が高い住居は、吹き抜けのような開放的な空間を、簡単に演出できるとてもよい建物だといえます。昔のような純粋な和風ではなくモダンな和テイストにすることにより、現代の生活によりマッチした住居となりますし、新築の場合ですと、日本の原風景を感じることができる場があると、どことなく懐かしく、心が落ち着きます。気候風土に合った和の素材を取り入れ、昔の知恵から学ぶことによって、より快適な生活を送ることができるでしょう。

和モダンのリビングにソファを持ってくるのは難しい?

和の要素を取り入れたインテリアコーデの和モダンは、雑誌やインテリア関係のサイトなどで取り上げられることも多いです。和モダンの部屋を目指しているけれども、リビングにソファを持ってきたいと思っている人はいませんか。ソファがあると座ることもできれば、少し横になることも可能です。リラックスするアイテムとしては申し分ありません。しかしその一方で、ソファというと洋風のインテリアの代表格というイメージもあります。和モダンのリビング空間の中に持ってくると、そのバランスを崩してしまうのではないか、このような懸念を抱える人もいるでしょう。しかし結論から言ってしまうと、どのような種類のアイテムを置くかによって、部屋の雰囲気を壊すことなくコーディネートすることも十分可能です。

日本で現在取り扱っているソファの中には、日本国内で製造されたアイテムもあります。日本で作られたものは当然、日本の住宅で使用されることを前提にして製造されています。ですから和モダンに寄せたアイテムのものもいろいろとあります。

和のイメージを思い浮かべながら探すこと

具体的にどのようなアイテムを選べばいいのかについて、いくつかポイントを紹介します。和モダンのリビングにソファを持ってくるのであれば、和風のテイストに近づけることが何よりも重要なポイントです。そのためには、和室にありがちな素材や色をベースにどれがマッチするかを考えることが大事です。和室というと、畳や木などの天然素材を使ったものが多いです。そこでソファも天然の素材を使ったものを選ぶと部屋の空間にマッチするでしょう。例えば現在販売されているアイテムを見てみると、枠や手すりの所が木製のものもたくさん販売されています。このようなアイテムを持ってくれば、リビングの他のインテリアとのバランスも取れるはずです。また、座面に関しては、色合いでほかのインテリアとの融和をとってみるのがおすすめです。先ほど紹介した木目をイメージさせるようなブラウンなどもおすすめです。その他には和室の床の定番である畳をイメージさせるようなグリーンも候補になるでしょうし、障子の色合いに近いアイボリーなども和風テイストのリビングに合います。

逆に、和風の部屋にマッチしないのはどのようなものでしょうか。日本の住宅は自然素材に囲まれた空間であることが多いです。となると無機質なものはできるだけ避けた方が良いでしょう。例えば、スチール製のものは、近代的な部屋に取り入れるのはいいでしょうが、スチールの硬く冷たい印象は和風の部屋にはどうしてもマッチしません。その他にもブラックやワインレッドのようなソファは都会のスタイリッシュな空間であればオススメですが、和風の部屋に入れると合わないこともあるので注意が必要です。

このように和モダンのリビングにソファを持ってきたいと思うのであれば、周りの空間に合わせることが大事です。他のインテリアとはテイストの全く異なるアイテムが一つあると、それだけアンバランスになってしまいます。またテイストも分散してしまって、まとまりのない部屋という感じになりかねません。他のインテリアとの融合をイメージして、どれが良いのかを考えましょう。

存在感のあるインテリアだから慎重に

部屋の中にはいろいろなインテリアがあるでしょうが、その中でもソファは大型のアイテムと言っていいでしょう。このため存在感があるので、どのようなテイストのものを部屋の中に持ってくるかで、部屋の印象を大きく左右しかねません。そこで和モダンの部屋にソファを持ってくるのであれば、どのような立ち位置にしたいのか、具体的なイメージを持つことも大事です。和モダンの部屋であれば、他のインテリアも木目調のものを多く使っているでしょう。ならばその木目の色合いに合わせてみるのもいいでしょう。例えばダークブラウン系のもので統一しているのであれば、それに近いテイストのものを選ぶと良いでしょう。存在感があるので、インパクトのある色合いではなく、落ち着いたオーソドックスなカラーの方がその場に溶け込みやすいです。あえて大きな家具に目立つアクセントをつけられるようなカラーを持っていくというアレンジ方法もありますが、これはかなりのインテリアコーデの上級者向けテクニックで、初心者がいきなりチャレンジをすると大失敗するリスクが高いです。

和風のインテリアを見てみると、いずれも背が低いです。もともと私たち日本人は畳や床に座って生活してきたので、背の低い家具の方が扱いやすかったからです。ですから、足のないロータイプのものを持ってくるのも一つの方法です。和モダンのリビングを目指しているのであれば、このようなロータイプのインテリアで統一するのもいいでしょう。そして、畳の上にソファを置く場合は、畳が傷まないようなものを選ぶことも大切です。

和風住宅を建てるために照明にもこだわってみよう

和風住宅の照明

和風住宅を建てたいと思う方は照明に凝ってみるのも良いかもしれません。和の明かりについて考えてみましょう。

洋風のものですと、シャンデリアがありますが、和風というとどんなものがあるでしょうか。シャンデリアの華やかな明るさと比べ、和風のものはほのかな明るさです。日本のわびさびの精神なのかもしれません。和風住宅のホームページを見ると、部屋のあちこちにそのような照明がほんのりと控えめに灯っていて、和の落ち着きを感じさせます。また、和の照明用の器具には和紙が使ってあるの場合が多いので、和の雰囲気がいっそう楽しめそうです。このような落ち着きは老舗温泉旅館等をイメージすると分かりやすいかもしれません。これから和テイストのものをそろえたいと言う人は、この点を考えてそろえると良いでしょう。

それでも、迷ってしまったり、何処で買ったらいいか分からないと言う時は、住宅を建てる時に住宅の会社に相談すると良いでしょう。デザイナーズハウス等の注文住宅を扱っている会社でデザイン性の高い住宅を扱っているところのショールームでは様々な住宅に関するものがそろっています。もちろん、照明用のサンプルもあるでしょうから、見せてもらえるでしょう。

ただし、ショールーム見学の際は予約が必要な場合が多いです。インターネットでメール予約が可能なところもあるので、必要事項を記入して事前に予約しましょう。その際、希望、質問等の入力欄がある場合は、和風の家を考えているということを書いておくと、スムーズに話が進みます。

このようにして、和風住宅にはどのような明るさがよいか、この住宅の会社に相談するなどして検討すると良いでしょう。家の明るさは重要ですから、よく考えることが大切です。

和風住宅を考える

和風住宅について、様々なことを考えてみましょう。もし、和風住宅を建てるのであれば、外観のデザイン、内部の明るさにこだわって照明用の器具に凝ってみるのもステキです。外観、明るさは、お好みもありますが、和風のお宅の施行事例を見ると、明るさはどの家もほのかな明るさになっていることが多いようです。明るすぎないほうが和風の外観にふさわしいのかもしれません。

こういったデザインにこだわった住宅を提供する会社では注文住宅等のパンフレットがあるため、取り寄せて家族で検討するというのも良いでしょう。思い描いたような住宅があるかもしれません。まずは、どのような外観の住宅にしたいかを考えた上で、家の中の明るさについて考えた方がスムーズにいくでしょう。住宅展示場にも足を運び、担当者から話を聞いたり、家族で、どのような家にしたいか話し合ってみるのもおすすめです。このようなデザインに凝った住宅会社の担当者は様々な事例を見ていますから、良い提案をしてくれるでしょう。その話を聞きながら、ご自身やご家族の考えを取りまとめて、予算等も考えなければいけません。

そして、お子様がいらっしゃれば、10年後等を想定して考えると良いかもしれません。お子様は必ず大きくなりますから、部屋が足りないなどとなっては困るでしょう。そのようなことを念頭に家族のニーズにあった和風住宅を明るさにこだわって建てると、より素敵なものができるでしょう。

和風暮らしを楽しもう

和風を好む人であれば、和風の住宅を建てると和風の暮らしを楽しめて良いでしょう。家を和風にするとなると、家具や照明等に凝ってみる場合もあります。住宅の会社等のホームページやパンフレットには素敵な家が載っていますから、見ているだけでも楽しめるでしょう。デザインにこだわるような住宅の会社では注文住宅があり、デザイナーが提案した家等がホームページで見られますから、こういうところを見るとより参考になるでしょう。和風テイストの家というのが多く見られるのも、このようなタイプの家を好む人が多いということかもしれません。やはり、日本の和の心を大事にしたいと思う人が増えている傾向なのでしょう。最近は和食の人気が高まっているのもそのような傾向の一つかもしれません。

和風の暮らしというと、和室があります。障子、畳といった日本古来からの生活様式を大切にした暮らしです。照明も畳や障子が映えるようなものを考えると良いかもしれません。このような和風の暮らしは海外からも注目されていますので、最近は日本を訪れる外国人が増えています。和風住宅の場合は、外国人の受け入れにも適しているでしょう。

将来的に、お子様のために外国人のホームステイ等を受け入れたりできれば、英語の上達にもなりますし、外国人もこのような和風の暮らしを体験できて喜んでくれるかもしれません。自治体ではこういった交換ホームステイの制度があるというところもありますので、考えてみても良いでしょう。外国人を受け入れる代わりにお子様が外国でホームステイ出来る場合もあります。和風住宅はこのようにあらゆる可能性があります。和風暮らしを楽しみましょう。

関連記事

a.jpg)

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Pinterest

Pinterest

YouTube

YouTube